Susanne Hagenkort-Rieger, Abteilungsleiterin Wirtschaftspolitik des NRW-Wirtschaftsministeriums, gab uns am 20. Mai 2025 in Düsseldorf ein Input zum Thema (Download PDF-Präsentation). Als studierte Kölner Volkswirtin greift sie auf mehr als 25 Jahre Erfahrung beim Statistischen Bundesamt zurück, zuletzt als Abteilungsleiterin für Unternehmen, Verdienste, Verkehr.

„Unser Thema: NRW im Wandel, „Wirtschaftstrends, Herausforderungen und Lösungsansätze““ weiterlesenGfS digital vernetzt: zum Thema „Schnittstellen von Wissenschafts- und Strukturpolitik“

Stefan Gärtner näherte sich dem Thema am 25. März mit einigen grundlegenden Gedanken zur Situation im Ruhrgebiet, insbesondere im nördlichen Ruhrgebiet.

„GfS digital vernetzt: zum Thema „Schnittstellen von Wissenschafts- und Strukturpolitik““ weiterlesenMitglieder-Themenpapier: Erfahrungen mit dem Strukturwandel im Ruhrgebiet

Ein externer Beitrag unserer Mitglieder Martin Hennicke und Wulf Noll zu den GFS-Themen Ruhrgebiet, Industrie, Innovation, Fachkräfte, soziale Prävention und bürgerschaftliches Engagement:

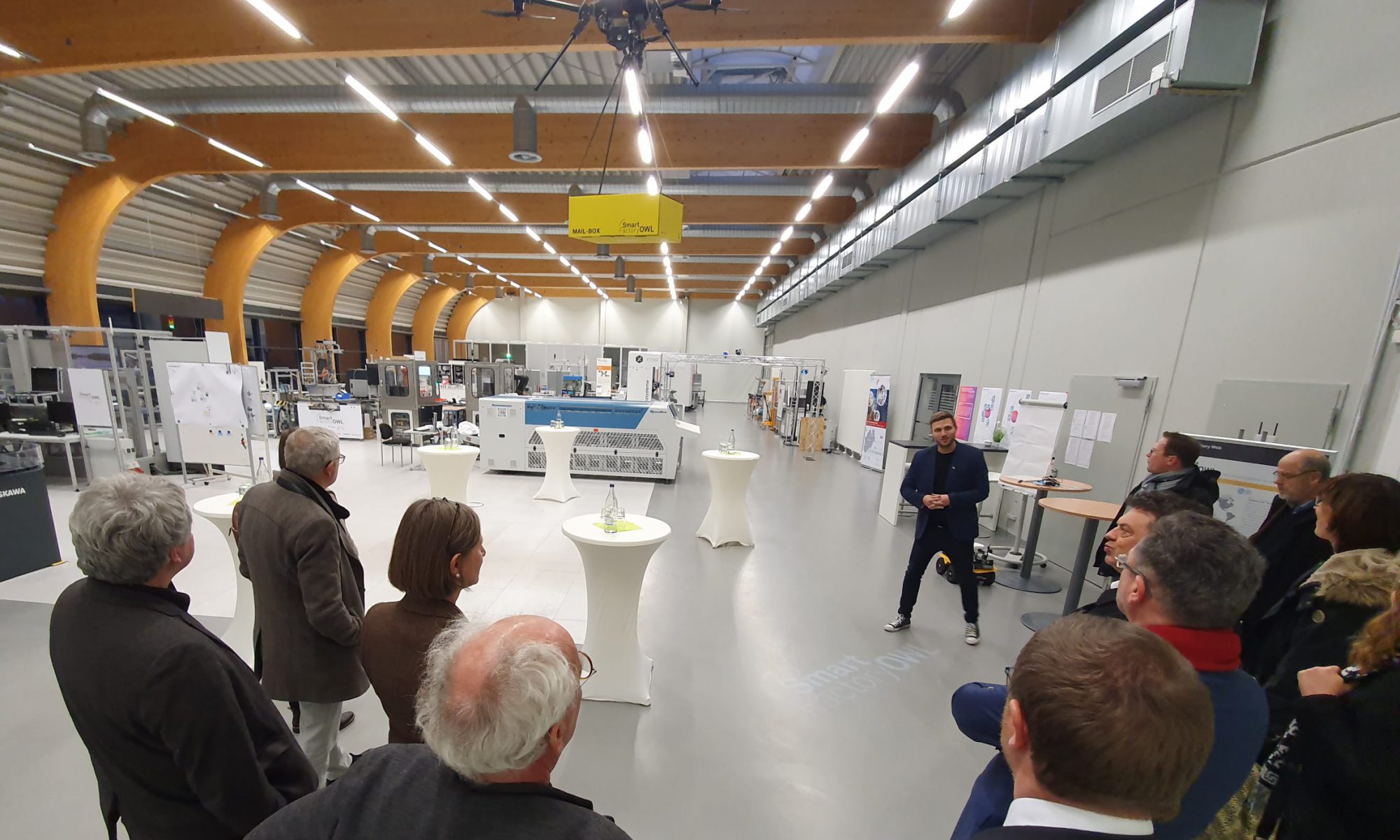

GfS-Frühjahrstreffen am 17./18. Januar 2020 in OWL: Was gibt es Neues? Innovationsstrategien für Stadt und Land

OstWestfalenLippe und die REGIONALE 2022 „Das neue UrbanLand“ luden gemeinsam mit der Gesellschaft für Strukturpolitik zur Frühjahrstagung nach Bielefeld ein.

Der thematische Schwerpunkt des 13. Frühjahrstreffen der Gesellschaft für Strukturpolitik wurde von Annette Nothnagel, Leiterin der REGIONALE 2022 bei der OWL GmbH organisiert. Die REGIONALE beschäftigt sich unter der Überschrift UrbanLand OWL mit der neuen Balance von Stadt und Land. Damit greifen wir auch die aktuelle Diskussion um die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse auf und können zu dem 12-Punkte-Plan des Bundes einiges beitragen.

Im Mittelpunkt stand das Thema „Der neue Mittelstand“ mit Unternehmertum, Innovationsförderung, Beruflicher Bildung und Fachkräfte. Am Freitag nachmittgas fand eine Exkursion zum InnovationSPIN – ein REGIONALE-Projekt der Kreishandwerkerschaft Paderborn-Höxter, Lippe Bildung und der TH OWL – in Lemgo statt.

„GfS-Frühjahrstreffen am 17./18. Januar 2020 in OWL: Was gibt es Neues? Innovationsstrategien für Stadt und Land“ weiterlesenMitglieder-Themenpapier: The Regional Growth Poles

Ein externer thematischer Beitrag unseres Mitglieds Frank Wältring zu den GFS-Themen Wirtschaftsförderung, Innovationen und Netzwerke/Cluster/Leitmärkte: The Regional Growth Poles, U-LEAD with Europe Programme, (Hinweis: Link auf externe Seite http://rdpa.regionet.org.ua mit Downloadangebot )

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.