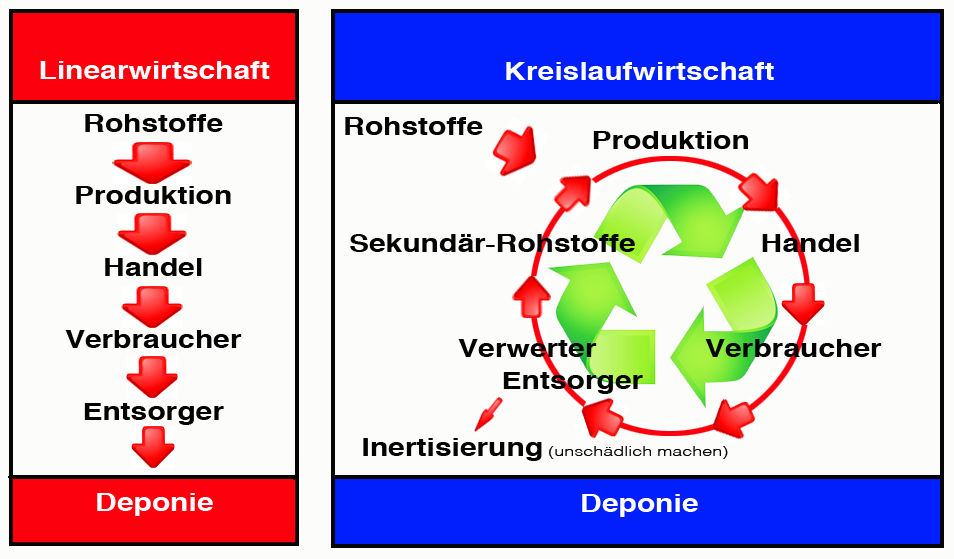

Der Begriff der „Kreislaufwirtschaft“ verkürzt den Kreislaufgedanken allein auf den Aspekt der Abfallvermeidung. Darüber hinausgehende Vorteile vieler kreislauforientierter Produkte und Geschäftsmodelle werden international unter den Begriffen „Circular Economy“ und „Cradle to Cradle“ seit ein paar Jahren diskutiert.

Reinhold Rünker, ständiger Vertreter der Abteilungsleitung Wirtschaftspolitik im NRW-Wirtschaftsministerium, stellte am 12. April ein darauf aufbauendes industriepolitisches Innovationskonzept vor, das produktorientiert als „Zirkuläre Wertschöpfung“ bezeichnet wird (PDF-Download der Präsentation). Dies zielt insbesondere auf einen höheren qualitativen Anspruch an die Produkte ab wie z.B. neue Funktionen oder eine längere Lebensdauer damit der Spagat zwischen den Zielen des wirtschaftlichen Wachstums, des gesellschaftlichen Wohlstands und der nur begrenzt verfügbaren Ressourcen gelingen kann. Verwendete Werkstoffe sollen am Ende des Produktzyklus wieder in neue Produktionsprozesse eingebracht werden können. Das erfordert neue Designanforderungen, neue Werkstoffe und Produktionsverfahren, die durch die disruptiven Technologien wie Digitalisierung oder Additive Fertigung unterstützt werden.

Die kurze Darstellung einzelner Projekt- und Produktbeispiele (s. u.a. Potenzialanalyse einer zirkulären Wertschöpfung im Land Nordrhein – Westfalen ; PDF-Download von www.wirtschaft.nrw) leitete zur Diskussion über. Die elf Teilnehmenden im Haus des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW erörterten insbesondere die Frage, ob hier ein Marktversagen vorliegt. Und falls ja, ob der Staat eher durch Anreizsysteme wie Förderungen, durch die Berücksichtigung bei eigenen Auftragsvergaben oder nur durch gesetzliche Regulierungen einen Fortschritt erreichen kann. Deutlich wurde, dass nicht alle Produkte gleichermaßen für die zirkuläre Wertschöpfung geeignet erscheinen.

Wie geht es in NRW weiter? Wenn alles gut läuft, wird mit Landesförderung ein regionales Kompetenzzentrum zur zirkulären Wertschöpfung in Bottrop aufgebaut. Dort untersucht die Hochschule Ruhr-West derzeit, wie man die mittelständische Wirtschaft in NRW unterstützen kann, Produkte, Verfahren und ganze Wertschöpfungsketten umzugestalten.

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.