Was gibt es Neues vom Niederrhein? Zwei regionale Experten gaben uns einen Einblick und gingen mit uns in den interaktiven Austausch.

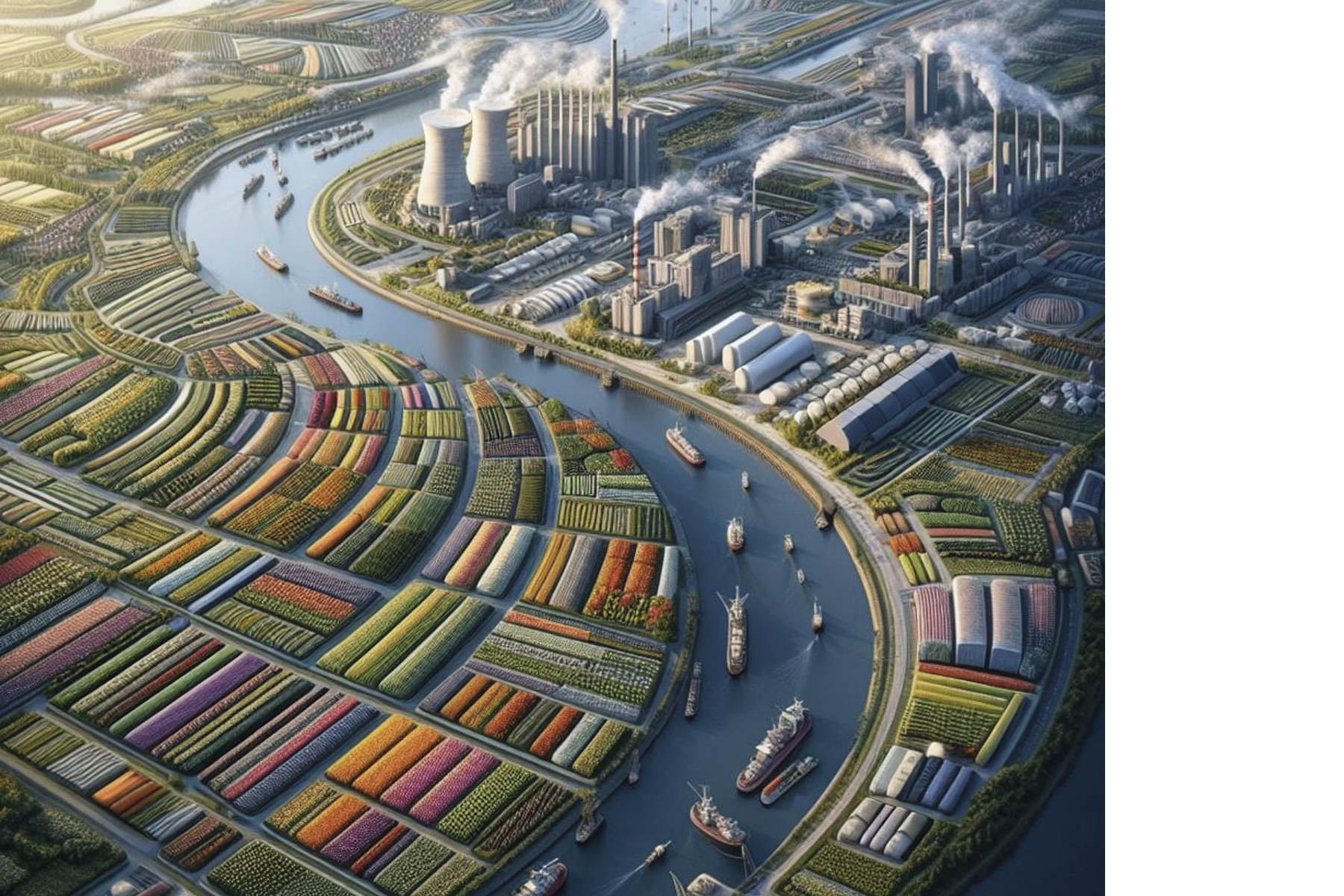

Der Niederrhein hat viele Gesichter – so stellten sich unsere Mitglieder ihn vereinfacht vor: Viel von Gartenbaugebieten geprägter ländlicher Raum, in dem es den Meisten eigentlich gut geht. Zumindest abseits der typisch ländlichen Herausforderungen wie Demographie und Qualifikation. Und dazwischen gibt es ein paar von schwächelnden Branchen langjährig gebeutelte Städte. Wie immer ist die Realität deutlich differenzierter.

„GfS digital vernetzt mit der Region Niederrhein: Strukturpolitische Herausforderungen, Strategien und Projekte“ weiterlesen