Unser Treffenam 21. Oktober 2025 führte uns in das H2PopUpLab Gelsenkirchen, wo wir uns zum Thema Wasserstoff, Strukturpolitik und die Emscher-Lippe-Region austauschten.

„GfS vor Ort beim H2PopUpLab Gelsenkirchen: „Wasserstoff, Strukturpolitik und die Emscher-Lippe-Region““ weiterlesenGfS-Jahrestagung 2025 in Neuss: Neue Strategien für die regionale Transformation; Erfahrungen und Perspektiven

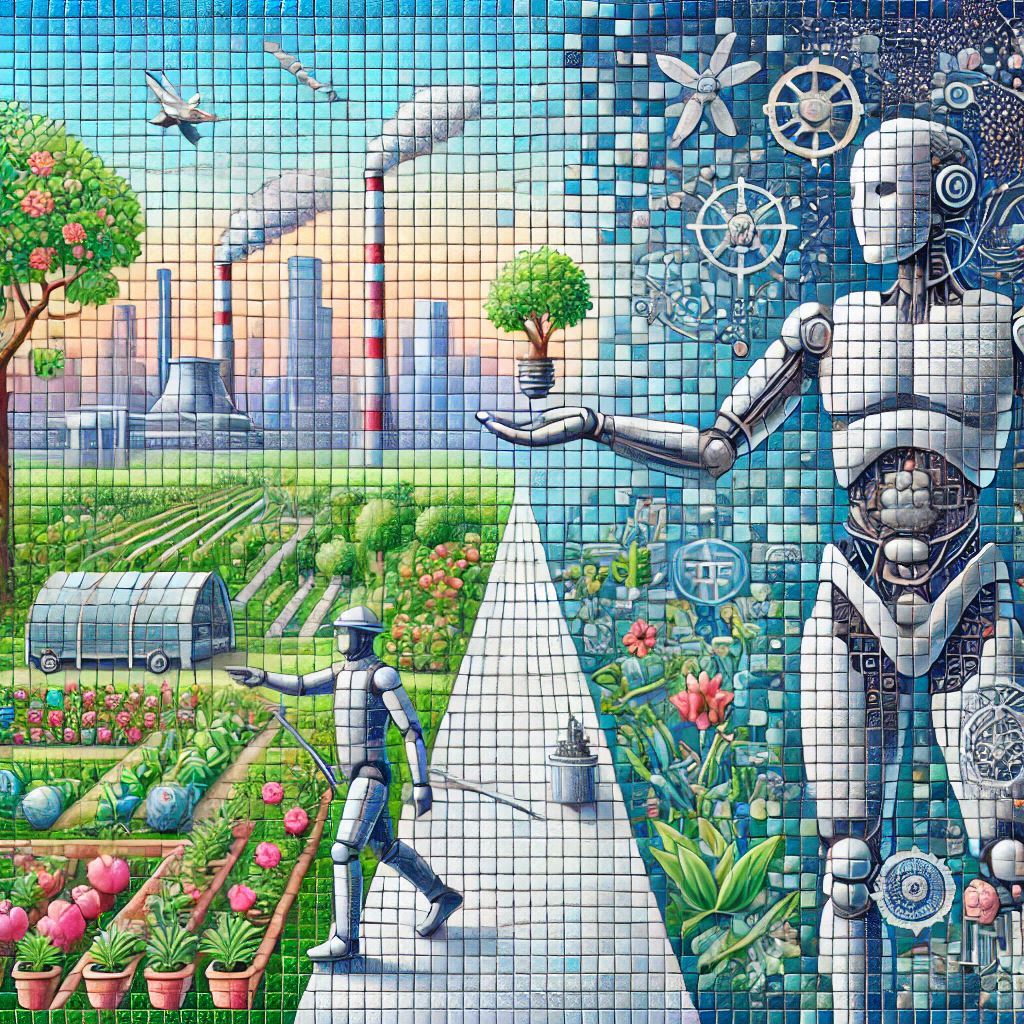

Die Transformation in Richtung einer dekarbonisierten Wirtschaft ist mittlerweile ein zentraler Bestandteil der regionalen Strukturpolitik. Anders als bisher geht es hierbei weniger um die Strategien zur Bewältigung regionaler Ungleichheiten, sondern um eine im Idealfall vorausschauende, proaktive Strukturpolitik.

Die gegenwärtigen Probleme einer klimagerechten Transformation (Umsetzungsschwierigkeiten, zu wenig Erfolgsbeispiele, sinkende Akzeptanz, allgemeine Wirtschaftssituation etc.) stellen damit auch die regionale Strukturpolitik vor neue Herausforderungen: Ihre Instrumente und Strategien müssen auf den Prüfstand.

Dies heißt nicht, alle bisherigen Ansätze über Bord zu werfen, sondern einen Lernprozess zu organisieren. Zu fragen ist: Was können wir realistisch erwarten? Welche Instrumente haben sich bewährt, welche lassen sich an die neuen Herausforderungen anpassen, bei welchen sind nachhaltige Zweifel angebracht?

Diese Fragen betreffen nicht nur die Instrumente traditioneller Strukturpolitik, sondern auch erste Erfahrungen mit neuen Instrumenten für die regionale Transformation. Hier setzte unser Workshop am 17. Januar 2025 an, in dem er die bisherigen Erfahrungen auf den Prüfstand stellte.

„GfS-Jahrestagung 2025 in Neuss: Neue Strategien für die regionale Transformation; Erfahrungen und Perspektiven“ weiterlesenGfS-Jahrestagung 2024 in Duisburg: Strukturwandel am Beispiel der Stahlindustrie – Transformation zur Klimaneutralität durch Wasserstoff?

Regionale Strukturpolitik dient in den Zeiten von Klimakrise und Green Deal dem Ziel der Klimaneutralität. Der Pfad zur Dekarbonisierung stellt Regionen vor besondere Herausforderungen, die wie das Ruhrgebiet von energieintensiven Industrien wie der Stahlindustrie oder der Chemischen Industrie geprägt sind. Politik und Wirtschaft setzen auch hier ihre Hoffnung auf grünen Wasserstoff. Eine Studie im Auftrag des Regionalverbands Ruhr sah die Region 2020 „bei Wasserstoff in Spitzengruppe“. Eine weitere Untersuchung für die RAG-Stiftung sah NRW und das Ruhrgebiet 2021 als führendes Ökosystem für H2-Startups, aber auch noch unausgeschöpfte Potenziale.

Milliardenschwere Subventionen wurden genehmigt, aber woher kommt der grüne Strom? Kann diese ambitionierte Transformation gelingen, oder wird die Region endgültig zum Industriemuseum? Welche Voraussetzungen sind dafür vorhanden, welche müssen noch geschaffen werden? Welche Herausforderungen stehen der angestrebten Transformation entgegen, und welche Lösungsansätze gibt es dafür? Gelingt das Zusammenspiel von Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Politik und Verwaltung sowie Zivilgesellschaft, oder verzettelt sich die Region in Kirchturmdenken und konkurrierenden Initiativen?

Innerhalb des Ruhrgebiets ist der Stahlstandort Duisburg Hotspot der Wasserstofftransformation. Dafür stehen die verbliebenen Hochofen-Standorte, Duisport mit seinem Zunftsprojekt Duisburg Gateway Terminal (DGT) sowie die Forschung am Zentrum für Brennstoffzellentechnologie. Welchen Einfluss hat die angestrebte Transformation auf die regionale Produktion und Wertschöpfungsketten sowie den Standort Duisburg?

„GfS-Jahrestagung 2024 in Duisburg: Strukturwandel am Beispiel der Stahlindustrie – Transformation zur Klimaneutralität durch Wasserstoff?“ weiterlesenGfS vor Ort bei der Emschergenossenschaft zum Projekt Neues Emschertal

Am 22. Februar 2023 empfing uns Prof. Dr. Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender der EMSCHERGENOSSENSCHAFT und des LIPPEVERBANDS. Herzlichen Dank für den Input und die Bereitschaft zur Diskussion!

GfS-Jahrestagung 2023 am 20./21 Januar 2023 in Iserlohn: Transformationsherausforderungen in der Automotive-Industrie und die „ATLAS – Automotive Transformationsplattform Südwestfalen“

Südwestfalen gehört zu den Regionen, die überdurchschnittlich von der Industrie geprägt ist; wobei die Automobilindustrie mit über 500 Unternehmen und mehr als 50.000 Beschäftigten eine herausragende Rolle spielt. Von daher steht die Region durch die Transformation der Automobilindustrie vom Verbrennungsmotor hin zu elektrischen Antrieben vor einer tiefgreifenden Transformation, die sich auch mit Energieengpässen, Klimawandel, Digitalisierung und Fachkräftemangel auseinandersetzen muss.

Das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit 7,1 Mio € geförderte Forschungsprojekt „ATLAS – Automative Transformationsplattform Südwestfalen“ bildet den Fokus der regionalen Transformationsstrategie und soll dazu beitragen, dass vor allem kleine und mittlere Unternehmen für die Herausforderungen der Zukunft aufgestellt werden. Der beteiligungsorientierte und sozialpartnerschaftliche Ansatz von ATLAS trägt der Notwendigkeit Rechnung, dass die Gestaltung der Transformation neue Formen einer vernetzten bzw. kooperativen Governance benötigt.

„GfS-Jahrestagung 2023 am 20./21 Januar 2023 in Iserlohn: Transformationsherausforderungen in der Automotive-Industrie und die „ATLAS – Automotive Transformationsplattform Südwestfalen““ weiterlesen