Gut ein Jahr nach unserer ersten Diskussion über die Auswirkungen der Coronapandemie gönnte sich die GfS am 29. April 2021 eine Aktualisierung zu den inzwischen gesammelten Erfahrungen und Erkenntnissen.

„GfS digital vernetzt: zum Thema „Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Stadt- und Regionalentwicklung in Deutschland““ weiterlesenGfS vor Ort: Zirkuläre Wirtschaft

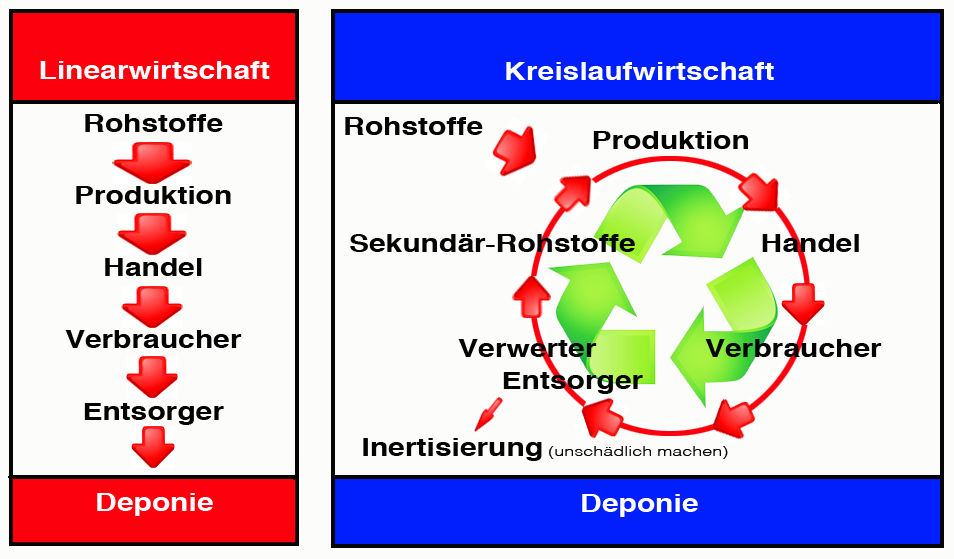

Der Begriff der „Kreislaufwirtschaft“ verkürzt den Kreislaufgedanken allein auf den Aspekt der Abfallvermeidung. Darüber hinausgehende Vorteile vieler kreislauforientierter Produkte und Geschäftsmodelle werden international unter den Begriffen „Circular Economy“ und „Cradle to Cradle“ seit ein paar Jahren diskutiert.

Reinhold Rünker, ständiger Vertreter der Abteilungsleitung Wirtschaftspolitik im NRW-Wirtschaftsministerium, stellte am 12. April ein darauf aufbauendes industriepolitisches Innovationskonzept vor, das produktorientiert als „Zirkuläre Wertschöpfung“ bezeichnet wird (PDF-Download der Präsentation). Dies zielt insbesondere auf einen höheren qualitativen Anspruch an die Produkte ab wie z.B. neue Funktionen oder eine längere Lebensdauer damit der Spagat zwischen den Zielen des wirtschaftlichen Wachstums, des gesellschaftlichen Wohlstands und der nur begrenzt verfügbaren Ressourcen gelingen kann. Verwendete Werkstoffe sollen am Ende des Produktzyklus wieder in neue Produktionsprozesse eingebracht werden können. Das erfordert neue Designanforderungen, neue Werkstoffe und Produktionsverfahren, die durch die disruptiven Technologien wie Digitalisierung oder Additive Fertigung unterstützt werden.

Die kurze Darstellung einzelner Projekt- und Produktbeispiele (s. u.a. Potenzialanalyse einer zirkulären Wertschöpfung im Land Nordrhein – Westfalen ; PDF-Download von www.wirtschaft.nrw) leitete zur Diskussion über. Die elf Teilnehmenden im Haus des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW erörterten insbesondere die Frage, ob hier ein Marktversagen vorliegt. Und falls ja, ob der Staat eher durch Anreizsysteme wie Förderungen, durch die Berücksichtigung bei eigenen Auftragsvergaben oder nur durch gesetzliche Regulierungen einen Fortschritt erreichen kann. Deutlich wurde, dass nicht alle Produkte gleichermaßen für die zirkuläre Wertschöpfung geeignet erscheinen.

Wie geht es in NRW weiter? Wenn alles gut läuft, wird mit Landesförderung ein regionales Kompetenzzentrum zur zirkulären Wertschöpfung in Bottrop aufgebaut. Dort untersucht die Hochschule Ruhr-West derzeit, wie man die mittelständische Wirtschaft in NRW unterstützen kann, Produkte, Verfahren und ganze Wertschöpfungsketten umzugestalten.

Frühjahrstagung 2018: Gleichwertige Lebensbedingungen, endogene Potenziale und bürgerschaftliches Engagement. Was muss der Staat (noch) leisten?

Am 19. Januar fanden das Frühjahrstreffen und am 20. Januar die 11. GfS-Mitgliederversammlung statt. Rund 30 Teilnehmende und Referenten kamen in der Silvio Gesell Tagungsstätte in Wuppertal zusammen und nutzten die Gelegenheit, sich mit dem Thema in Vorträgen und Diskussionen aus der jeweils individuellen beruflichen Perspektive auseinanderzusetzen.

Hier geht es zum Programm (PDF).

Impressionen

Frühjahrstagung:

Mitgliederversammlung:

Unser Thema: Alternative Finanzierungsinstrumente für strukturpolitische Themen/Ziele/Instrumente/Projekte

Andrea Hoppe und Stefan Gärtner gingen in ihren einleitenden Betrachtungen zunächst von zwei unterschiedlichen Bedarfsanlässen für alternative Finanzierungsinstrumente aus: Kleinprojekte im Bereich lokale Ökonomie und Großvorhaben in der Stadtentwicklung. Die dabei entdeckten Gemeinsamkeiten, u.a. ein Spannungsfeld gebildet aus den beiden Herausforderungen „Banktauglichkeit“ und „Unkoventionalität“ der Projekte, führten die 8 Teilnehmer im Essener Unperfekthaus zu einer lebendigen Diskussion rund um die Frage „(Warum) sollte Strukturpolitik auf fremdes Geld setzen?“.

Mitglieder-Themenpapier: Insight Study on the German Early Stage Investing, Incubation an Business Angel System

Ein externer thematischer Beitrag unter Beteiligung unseres Mitglieds Frank Wältring zu den GFS-Themen lokale Ökonomie, Wertschöpfung und Wirtschaftsförderung: Frank Wältring, Prof. Dr. Utz Dornberger (2014): Insight Study on the German Early Stage Investing, Incubation an Business Angel System, Published by Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, New Delhi (Hinweis: Downloadangebot von www.uni-leipzig.de) .

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.